La Fondation

de Préfargier

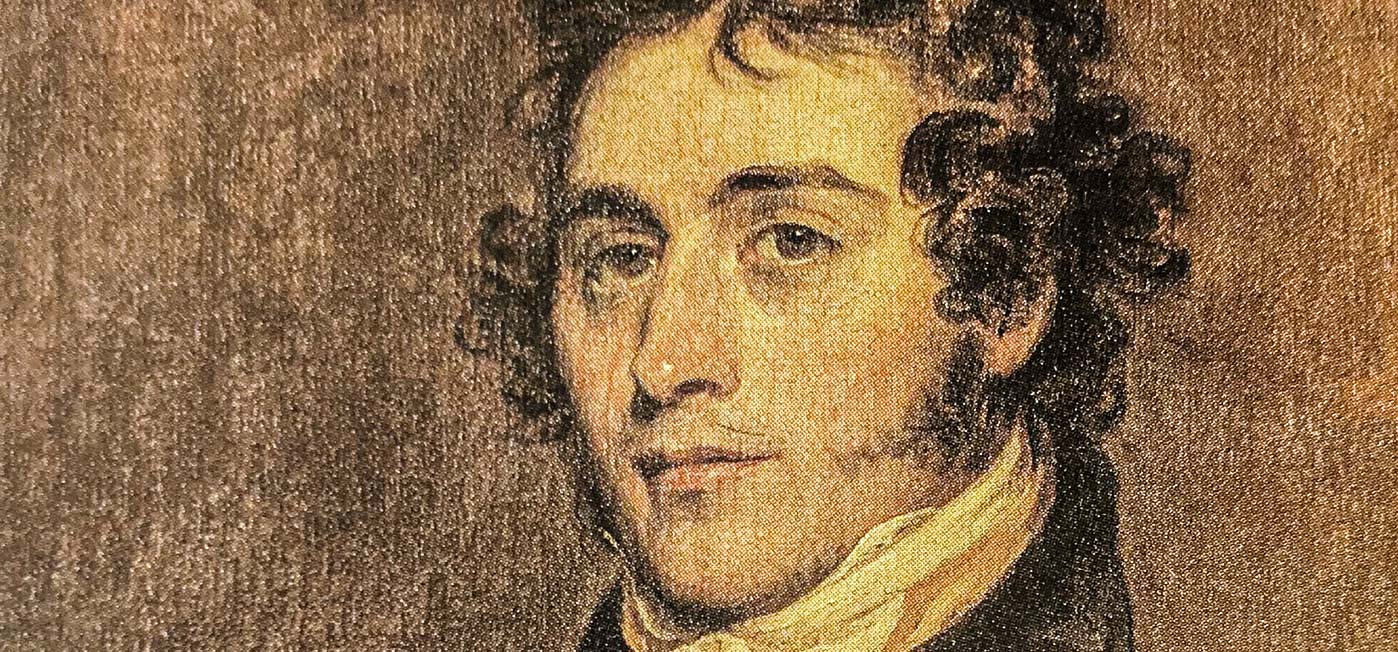

Auguste-Frédéric de Meuron

Un entrepreneur éclairé au service des autres

«Une énergie indomptable et une loyauté chevaleresque.» Auguste-Frédéric de Meuron, le fondateur de la Maison de Santé de Préfargier, était de ces pionniers pour qui les obstacles sont des tremplins et le sens du devoir une boussole. Grâce à cet état d’esprit, ce précurseur a mis sur pied une institution d’avant-garde en plein XIXème siècle – un âge de foisonnement commercial, industriel et politique. En 1849, l’entrepreneur suisse a fondé entièrement à ses frais un établissement psychiatrique à Neuchâtel, à une époque où l’aliénation et le sort des malades mentaux n’intéressaient personne.

Dans les années 1840, la révolution industrielle bat son plein. Alors que le Vieux continent, en pleine transition économique, ne rêve que de réussite capitaliste, Meuron, le négociant philanthrope, consacre une partie de sa fortune à une entreprise sociale au service des plus faibles et des plus démunis. Voici l’histoire de cet entrepreneur visionnaire et éclairé.

Un grand humaniste

Signe du destin? Auguste-Frédéric de Meuron naît le 26 août 1789, date exacte de l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens dans la France voisine, en pleine Révolution. De bons auspices pour l’altruiste en devenir, qui voit le jour dans une famille de l’aristocratie neuchâteloise, anoblie près d’un siècle plus tôt par le roi de Prusse, et dans laquelle la tolérance est la valeur phare. Ce souci du vivre ensemble, qui portait alors le nom de «convivance», accompagnera Auguste-Frédéric toute sa vie. Autre trait de caractère du jeune humaniste en herbe? Un «moutard audacieux et insubordonné», selon son père.

Cette première expérience est l’occasion pour lui d’exercer son intelligence vive dans le monde des affaires tout en apprenant la rigueur des livres de compte.

De l’audace, il en faudra effectivement à ce jeune homme bien né, qui suit d’abord un parcours classique. Il étudie l’allemand puis effectue un apprentissage de commerce, avant un premier départ pour l’étranger. Le Neuchâtelois quitte en 1809 son cher « petit pays » pour le vaste monde. Première étape, la France. Direction Paris et la maison de commission « Jacques Coulon, Paul Boyve et Cie », un établissement financier de la diaspora neuchâteloise, qui écrira l’un chapitres du capitalisme hexagonal à l’époque napoléonienne. Cette première expérience est l’occasion pour lui d’exercer son intelligence vive dans le monde des affaires tout en apprenant la rigueur des livres de compte. L’aventure parisienne marque en outre une étape clé dans son parcours : Auguste-Frédéric fait la connaissance d’Auguste-François, son cousin aîné, avec lequel il va se lier pour toute la vie. Ami, conseiller, homme de confiance omniprésent, Auguste-François sera l’un des soutiens indéfectibles du jeune entrepreneur. Les deux cousins bénéficieront en outre l’un et l’autre à chaque instant de l’esprit de bienveillance et d’entraide de leur famille tout entière.

S’en suivent pour Auguste-Frédéric différents stages à l’étranger qui achèveront d’ouvrir l’horizon de l’apprenti et de forger son goût de la découverte, d’une maison de commerce à une autre: Angleterre, New York puis Lisbonne.

La fabrique de « rapé » Meuron & Cie au Solar de Unhão (Brésil), établie en 1826. (Huile sur toile de Louis Buvelot, vers 1840 – Collection privée)

Du lac de Neuchâtel à la baie de Tous les Saints

Mais le véritable exotisme surgit dans sa vie en 1817. C’est à 8000 km au sud-ouest de Neuchâtel que la vie de Meuron va considérablement changer. Le Brésil, colonie portugaise, s’ouvre alors au monde. Les ports brésiliens sont les nouveaux eldorados du commerce international. Âgé de 27 ans, Auguste-Frédéric vient y tenter sa chance. Il débarque dans la baie de Tous les Saints durant l’hiver et ouvre à Bahia d’abord une maison de commission, avant de rapidement s’intéresser à une toute autre activité: en 1819, il créé avec un associé français une fabrique de tabac à priser, « Meuron & Cie», la première sous cette forme dans l’État de Bahia.

Cette entreprise sera à l’origine de la fortune considérable du négociant visionnaire. L’objet de cette réussite? Le «râpé», une préparation aromatique à inhaler qu’Auguste-Frédéric aura l’idée de génie de parfumer à la poudre d’iris. Un véritable tabac. Le râpé «Arêa Preta» (du nom du lieu-dit de la première fabrique) de la maison Meuron & Cie rencontrera un succès exceptionnel. Mais les débuts, comme toujours, sont difficiles.

Dans la guerre d’indépendance à l’époque au Brésil, la fabrique part en fumée en 1822. Tout est à recommencer mais qu’à cela ne tienne. L’optimisme reste de mise, que les vents soient favorables ou non. Les «vicissitudes et tribulations de toutes espèces», selon ses propres mots, n’ont à aucun moment raison de sa détermination. C’est à force de travail et de persévérance qu’il parvient à développer ses affaires et les pérenniser, à partir de 1826. De nouvelle fabrique en nouvelle fabrique, le tabac à priser Meuron & Cie finira par représenter quasiment la moitié de la production de tout le pays.

Auguste-Frédéric a déjà le souci des autres et un grand sens de la solidarité: il tisse un réseau d’entraide avec les expatriés comme lui qu’il côtoie au Brésil.

Cette prospérité repose d’abord sur l’esprit d’entreprise d’Auguste-Frédéric mais aussi sur son caractère: tout au long de sa vie, ce dernier fait constamment preuve de rigueur et de persévérance mais également d’un sens de l’innovation qui s’exprime dans tous les domaines; des infrastructures comme les quais de chargement des bateaux destinés à l’export. L’entrepreneur humaniste a une vision, un esprit de méthode et une générosité sans limite. Il sait aussi s’entourer, aussi bien d’amis avisés que de collaborateurs efficaces et loyaux.

Auguste-Frédéric a déjà le souci des autres et un grand sens de la solidarité: il tisse un réseau d’entraide avec les expatriés comme lui qu’il côtoie au Brésil. Il apporte un soutien et une aide concrète jusqu’à la fin de sa vie aux Suisses arrivés à Bahia pour y développer leurs affaires. Il verse en outre une contribution régulière et importante aux œuvres sociales sur place. Ce qui deviendra la Société suisse de bienfaisance de l’État de Bahia après sa mort aura comme premier président l’un des directeurs de Meuron & Cie.

Papier d’emballage du « rapé » Meuron & Cie en 1860, un tabac à priser parfumé à la poudre d’iris. (Collection privée)

Retour au pays

En 1837, il rentre en Europe, avec comme projet la seconde grande entreprise de sa vie: la mise sur pied d’un hospice d’aliénés – selon la terminologie de l’époque, chez lui, à Neuchâtel. Au cours de recherches approfondies sur l’aliénation, le sort des malades mentaux et la possibilité de les guérir, il visite nombre d’établissements hospitaliers et rencontre des médecins, ainsi que des architectes.

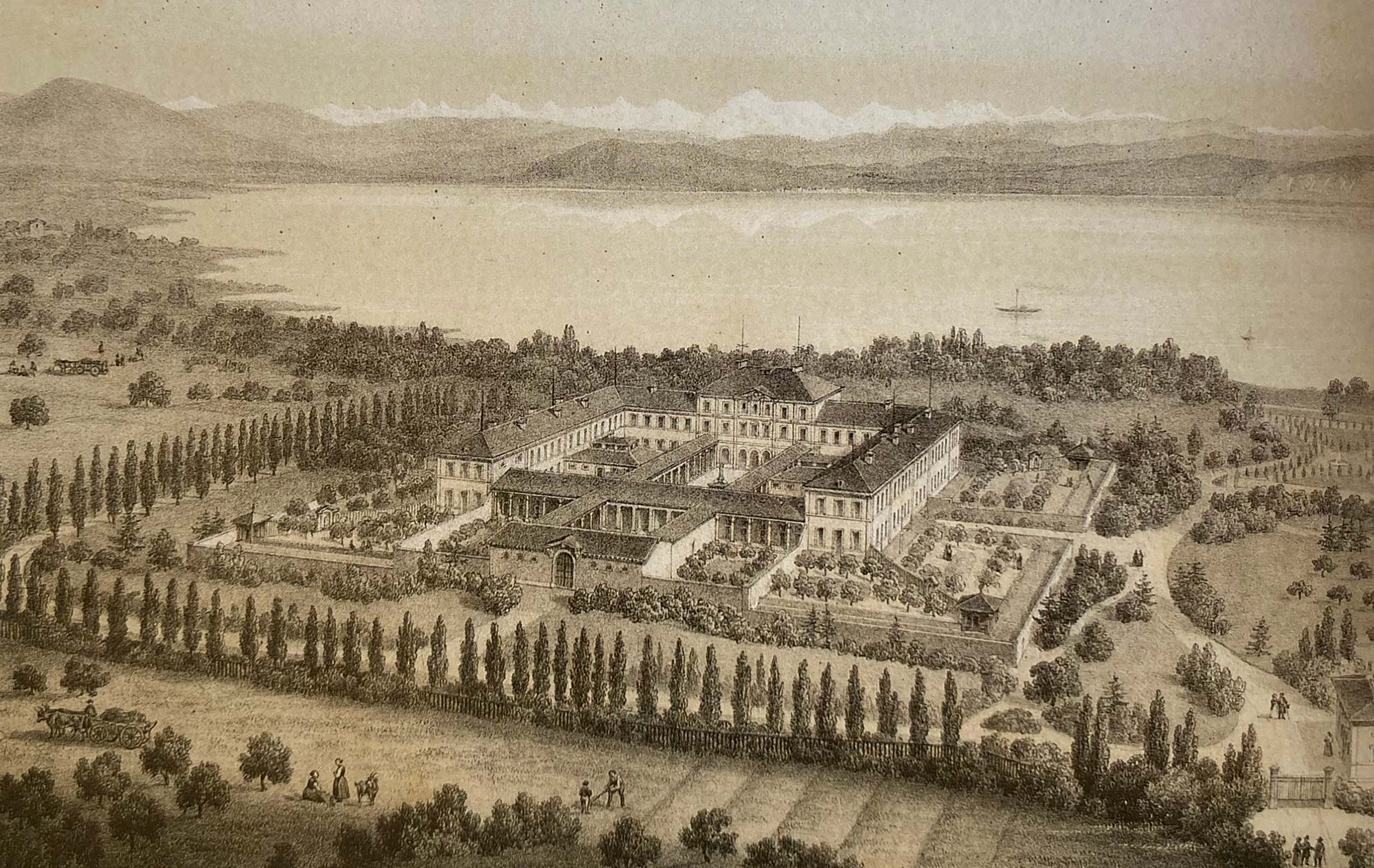

Situation, isolement, beauté et sérénité du site, possibilité de travailler la terre pour les futurs patients: il choisit Marin et l’emplacement de «pré Fargier» pour mener à bien sa vision. Après la mise au point des plans sans cesse améliorés et la recherche de solutions optimales, les travaux commencent au début du printemps 1845. Le projet de la maison de santé de Préfargier est alors définitivement lancé et sa première patiente y sera accueillie en janvier 1849.

Tous les moyens financiers nécessaires ont été investis sans restriction aucune pour le bien-être des patients, et favoriser ainsi leurs chances de guérison. L’établissement a été doté de bâtiments et d’installations qui répondent au mieux aux besoins thérapeutiques, au confort des malades et à la qualité des soins qui leur sont prodigués.

La Maison de Santé de Préfargier, dans le canton de Neuchâtel, vers 1848. (AEN)

Après avoir envisagé d’abord de faire don de son œuvre à l’État, Auguste-Frédéric décide finalement de la confier à une fondation indépendante à but de bienfaisance publique. Il dote cette dernière d’un fonds de 100’000 francs et, après la mise en œuvre de l’institution, continue à en assumer les déficits d’exploitation.

Il innove une fois encore: outre la modernité de la maison de santé elle-même, il négocie avec les autorités neuchâteloises l’exemption d’impôts pour sa fondation et la dispense de service militaire des employés permanents de l’établissement. Il adapte également la tarification des soins aux moyens des patients, pour que les plus défavorisés ne soient pas en reste.

Il n’aura pas le temps de mener à bien un second projet philanthropique d’envergure: un hospice pour malades physiques incurables. Auguste-Frédéric de Meuron meurt, sans enfant, en 1852. Au service des plus démunis tout au long de sa vie de bâtisseur, il est pourtant devenu le père d’une famille innombrable: les grands oubliés du siècle.