La Fondation

de Préfargier

La Maison de Santé de Préfargier,

de 1849 à aujourd’hui

1849. Une épidémie de choléra atteint Paris. Droit d’association, grèves et censure: sur le terrain politique, de nouvelles lois viennent restreindre les libertés publiques en France. Dans tous les domaines, l’heure est au repli. Pas en Suisse, du moins à Neuchâtel. Auguste-Frédéric de Meuron, un entrepreneur philanthrope, y inaugure précisément cette année-là une institution révolutionnaire, ouverte aux plus vulnérables. Un asile, au sens noble du terme. Un refuge pour les exclus d’un siècle qui, bien souvent, érige des barricades entre les hommes.

L’État fédéral a alors tout juste un an. Après avoir fait fortune dans le nouveau monde et de retour dans son pays natal, Meuron ouvre un établissement de santé pour aliénés dans son canton natal, entièrement à ses frais. Ce pionnier participe ainsi aux progrès des soins psychiatriques, alors à leurs balbutiements, tout en offrant une chance de guérison effective aux malades mentaux : la flambant neuve Maison de Santé de Préfargier, située dans la commune de Marin. Lieu-dit du « pré des forgerons », c’est « Préfargier » qu’a choisi le mécène neuchâtelois pour forger sa vision et concrétiser son œuvre de bienfaisance publique.

«Calme, confiance et sérénité»

Dans cette moitié du XIXème siècle, le concept d’aliénation, et encore plus celui de guérison, sont encore des abstractions : les « fous » sont le plus souvent réputés inguérissables et clairement rejetés par la société. Seuls quelques rares asiles ou hospices accueillent à cette époque les plus chanceux d’entre eux.

La nouvelle Maison de Santé de Préfargier, elle, va bien plus loin que la simple prise en charge ; elle est l’un des tous premiers endroits au monde où les aliénés sont libérés de leurs chaînes. Jusque-là considérés incurables et dangereux pour la société, ils étaient traités en conséquence et enfermés, enferrés.

Jardins verdoyants et vergers opulents : un parc de la commune de Marin, en pente douce en direction du lac, fait face à la majesté des Alpes bernoises. Pierre jaune d’Hauterive pour les bâtiments à l’harmonie néo-classique. Pas de grilles aux ouvertures, pas de barreaux aux fenêtres, pas de verrous aux portes. Tout a été conçu à Préfargier pour le bien-être des patients et l’optimisation de leurs chances de guérir.

L’établissement a été créé par Meuron dans le but d’apporter « calme, confiance et sérénité » à ses pensionnaires, selon les mots de son premier directeur, Louis Bovet-Wolff. « Tant de luxe et de beaux jardins pour des fous », persiflait-on alors dans l’entourage du bienfaiteur visionnaire.

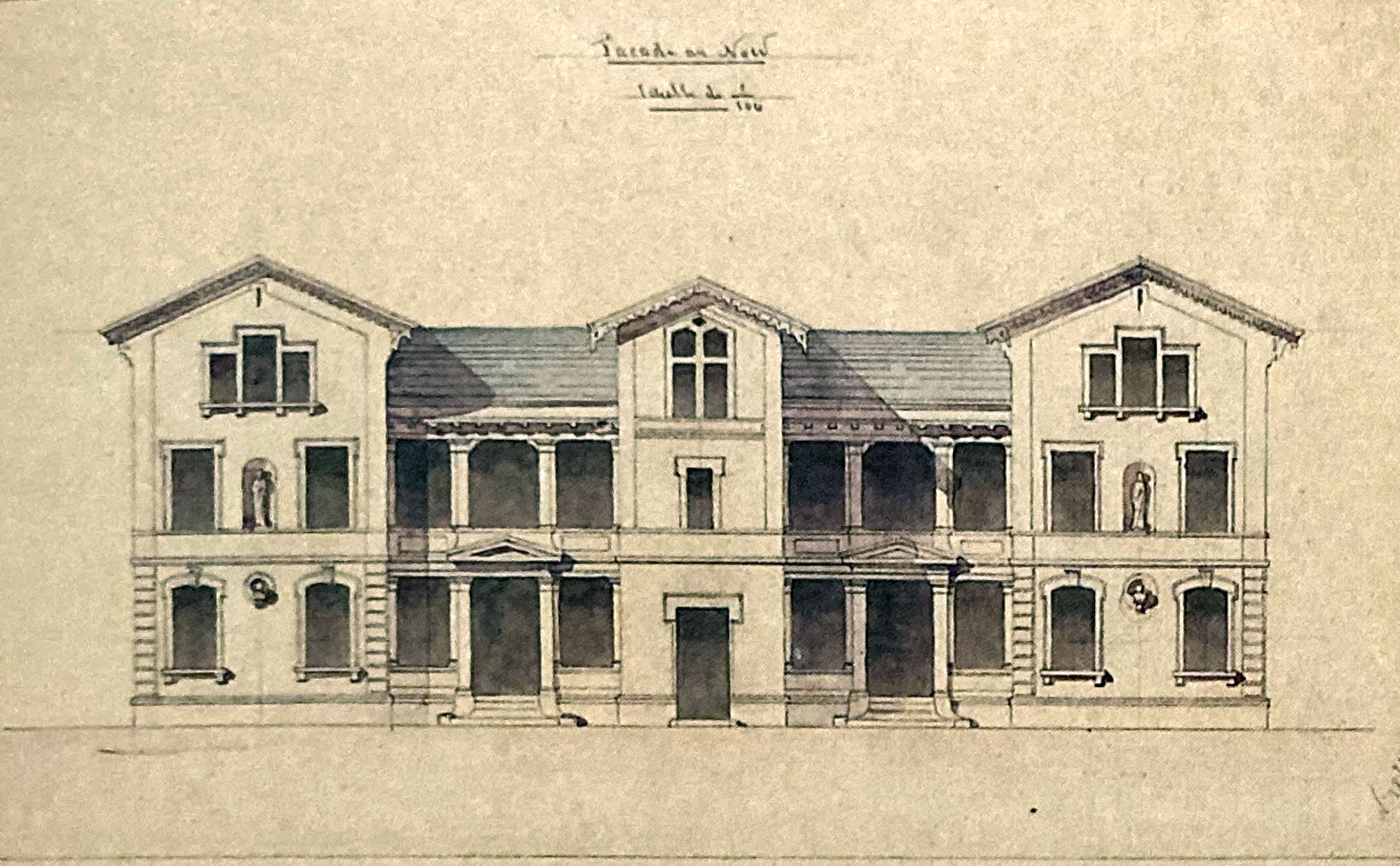

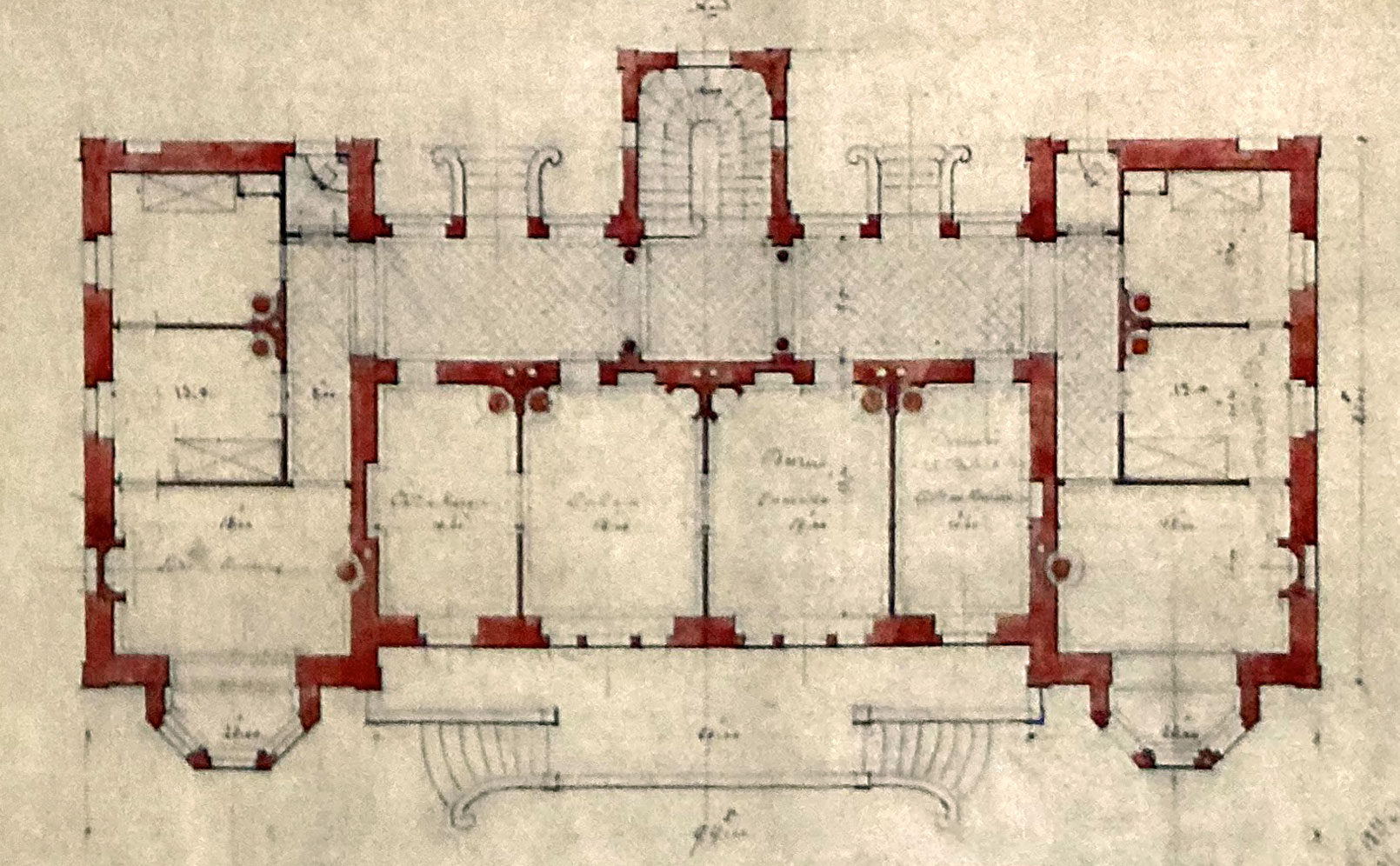

Plans et élévations de «la Villa», pour la Maison de Santé de Préfargier, par l’architecte Léo Châtelain, 1866-1867. (AMSP)

Cinq années de sa vie

Auguste-Frédéric de Meuron venait de consacrer, à ses frais, cinq années de sa vie à l’étude de son projet, que les autorités considéraient bien trop coûteux. L’entrepreneur éclairé aura en substance investi près d’un million de francs de sa poche pour que les parias du siècle soient non seulement pris en considération mais aussi le mieux traités possible.

A la place des barreaux, des fenêtres dont les poignées peuvent être bloquées et des murs d’enceinte autour de l’établissement qui n’empêchent en rien, grâce à des ouvertures, de jouir du paysage grandiose environnant. Autre innovation : les bâtiments de la Maison de Santé de Préfargier sont les premiers en Suisse à être dotés d’un système de chauffage central.

Sans demander la moindre aide à qui que ce soit – ni État, ni secteur privé –, le mécène a mis sur pied un établissement psychiatrique révolutionnaire.

Sans demander la moindre aide à qui que ce soit – ni État, ni secteur privé –, le mécène a mis sur pied un établissement psychiatrique révolutionnaire. Il n’en existait qu’un seul jusque-là en Suisse, l’Hospice des Vernets à Genève, dont il s’est inspiré en partie. A Paris, il a rencontré les médecins-chefs des hospices de Bicêtre, Charenton et la Salpêtrière. Traitements médicaux et plans d’architecture des infrastructures d’accueil et de prise en charge sont alors au centre des discussions et des innombrables questions de l’entrepreneur.

En 1843, Meuron a d’abord créé avec l’aide de son cousin Auguste-François un comité pour l’étude de faisabilité de son projet. Cette structure avait pour mission de définir précisément les besoins, acheter les terrains nécessaires, dessiner le plan des bâtiments et choisir le personnel médical à employer.

«Tout mon amour-propre»

La barre était haute: «Il faut que l’hospice des Aliénés Neuchâtelois soit cité comme ce qu’il y aura de mieux et pour cela nous devons mettre à profit tout ce qui se fait jusqu’à présent de plus parfait dans ce genre. J’y mets tout mon amour-propre», s’était juré Auguste-Frédéric.

C’est un certain Pierre-François-Nicolas Philippon, architecte du Gouvernement à Paris, qui se chargera des premiers plans, avec l’aide de Louis Châtelain à Neuchâtel. Le projet évolue sans cesse, dans le but d’être toujours amélioré : promenoir intérieur, élévation du premier étage, nouveau système de chauffage et de ventilation, etc. Les travaux démarrent au début du printemps 1845. Tous les moyens financiers sont mis à disposition sans la moindre restriction.

L’inauguration a lieu le 27 décembre 1848. La première patiente – l’ancienne femme de chambre de Meuron –, est accueillie le 2 janvier 1849, dans la Maison de Santé de Préfargier, un établissement consacré uniquement au traitement des maladies mentales, et dont les patients présentent des chances de guérison. La tarification est adaptée aux moyens financiers des malades, pour que les plus défavorisés puissent eux aussi y être soignés.

Le projet évolue sans cesse, dans le but d’être toujours amélioré: promenoir intérieur, élévation du premier étage, nouveau système de chauffage et de ventilation, etc. Les travaux démarrent au début du printemps 1845. Tous les moyens financiers sont mis à disposition sans la moindre restriction.

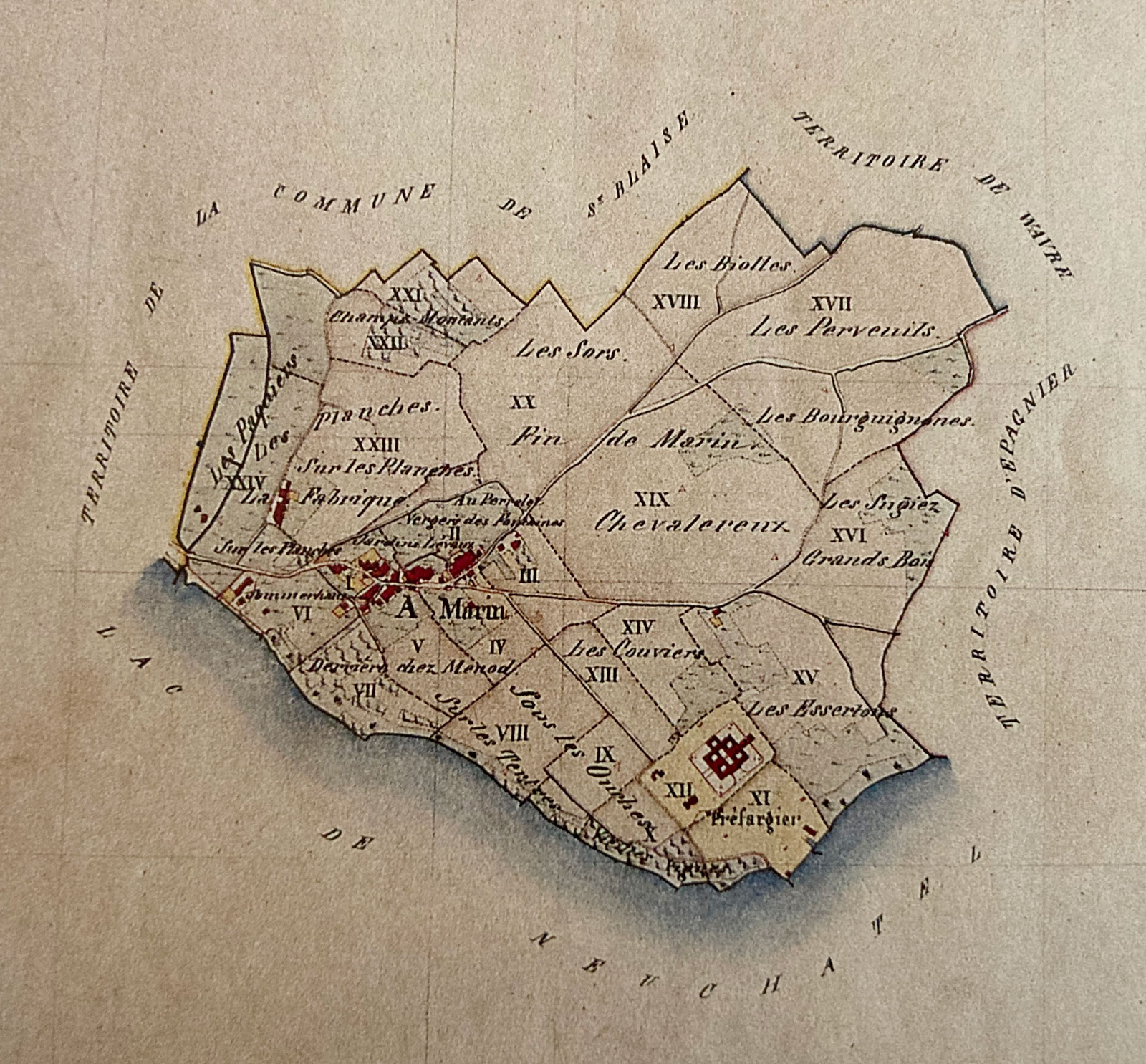

Plan de situation levé en 1867 sur la commune de Marin, à l’emplacement de la maison de santé. (Cadastre de Marin)

Afin de protéger l’établissement, Auguste-Frédéric acquiert des terrains autour du bâtiment principal. Par la suite, des travaux de transformation et d’agrandissement se succèdent, à mesure que l’établissement prend de l’importance. Tout au long de son existence, depuis 1849, la Maison de Santé de Préfargier n’a eu de cesse d’évoluer, encore jusqu’à aujourd’hui. Classé monument historique en 1996, le bâtiment d’origine n’en est jamais devenu un musée pour autant : loin d’être figé, il est en perpétuel mouvement pour répondre aux besoins différents de chaque époque.

La Maison de Santé avait amorcé cette mue permanente dès 1887. A cette date, elle avait offert 100’000 francs à l’État de Neuchâtel pour contribuer à la création d’un établissement cantonal réservé prioritairement aux malades incurables : un hospice qui sera mis sur pied à Perreux, dès 1890. A partir de ce moment, durant tout le XXème siècle, les sites de Préfargier et Perreux conduiront la politique hospitalière psychiatrique du canton.

Au cours du XXème siècle, d’autres établissements sont créés, pour répondre aux besoins toujours grandissants de la population neuchâteloise. On citera ici le Service médico psychologique pour enfants et adolescents (1940), la clinique de La Rochelle (1950), et le Centre psycho-social (1968).

Façade principale de la Maison de Santé de Préfargier. (Ennio Bettinelli)

Planification sanitaire cantonale

Face à cette augmentation notable de la demande, en termes de places comme en qualité de soins, la gestion financière des institutions psychiatriques devient de plus en plus complexe et de plus en plus lourde. Les frais ne sont plus couverts. C’est ainsi que, dans le début des années 1980, le recours aux aides publiques devient inévitable. Comme les autres infrastructures, la Maison de Santé de Préfargier doit elle aussi recourir à des subventions étatiques.

Nouveau changement, en 1996 cette fois: l’introduction de la LAMal impose pour des raisons économiques une planification sanitaire cantonale. Cette dernière accouchera, dès 1999, d’une nouvelle distribution des rôles pour les différentes institutions en charge de la psychiatrie à Neuchâtel. Perreux et Préfargier sont ainsi amenés à fonder une association de gestion hospitalière.

Le Conseil d’État neuchâtelois se fixe l’objectif de créer un établissement cantonal psychiatrique de droit public. Le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). La Maison de Santé de Préfargier rejoint le CNP le 1er janvier 2009. La Fondation de Préfargier reste propriétaire des bâtiments historiques et du terrain; le CNP bénéficie de son côté d’un droit de superficie et assure l’exploitation, tant médicale qu’administrative, de l’hôpital des origines, l’œuvre avant-gardiste d’Auguste-Frédéric de Meuron.